Esta decisión se fundamenta en la perspectiva de un rápido descenso de la inflación y aproxima la tasa de política a un nivel coherente con el entorno macroeconómico actual y sus riesgos.

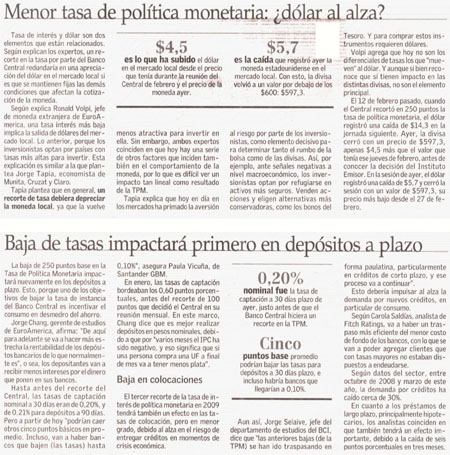

SANTIAGO, marzo 12.- En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir la tasa de interés de política monetaria en 250 puntos base, hasta 2,25% anual.

Esta decisión se fundamenta en la perspectiva de un rápido descenso de la inflación y aproxima la tasa de política a un nivel coherente con el entorno macroeconómico actual y sus riesgos.

Según señaló el organismo, "en el ámbito externo, los datos más recientes indican que las perspectivas de crecimiento global para este año se han continuado deteriorando, mientras que persiste la incertidumbre respecto del plazo en que se resolverán los problemas financieros globales. Aunque el precio del cobre ha aumentado, los precios de los productos básicos se mantienen en niveles bajos".

En el plano interno, la información disponible para la actividad del primer trimestre de este año muestra tasas de variación interanual negativas, fundamentalmente por la fuerte desaceleración observada a fines del año 2008. El desempleo ha aumentado. Las condiciones crediticias se mantienen estrechas, pero comienzan a reflejar el impacto del mayor estímulo monetario.

El Central añadió que en febrero, el conjunto de indicadores de inflación mostró reducidas presiones inflacionarias. La dinámica salarial sigue ajustada a patrones históricos. Las expectativas de inflación han descendido y se prevé una rápida disminución hacia la meta.

El Consejo estima que podrían ser necesarias reducciones adicionales de la TPM, aunque de magnitud y frecuencia comparables a patrones históricos. Con ello, el Consejo reafirma su compromiso de conducir la política monetaria de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de política.

REACCIONES

Los economistas consultados por Terra.cl opinaron que la magnitud de la baja en la tasa de interés era esperada por el mercado, aunque apostaban por una reducción mayor de 300 puntos base.

"Era una decisión bastante predecible, que lo que hace es reconocer la poca concordancia con respecto a las tasas internacionales (...) pero sigue siendo insuficiente, por lo que el Banco Central debiera seguir bajando la tasa", manifestó el director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Central, Juan Carlos Scapini.

Por su parte, el economista de la Universidad de Santiago (USACH), Francisco Castañeda, señaló que con esta baja el Banco Central "apunta a una tasa real muy baja e incluso negativa, lo que es positivo porque con ella se estimula el crédito y la apertura de más proyectos".

Además, el académico dijo que esta noticia "es un alivio para el financiamiento que hace la banca privada, en tanto están en mejores condiciones para entregar tasas de interés más atractivas para los clientes".

Ambos economistas coincidieron en que para los próximos meses es posible esperar bajas más leves en caso de que continúe la crisis, previendo para este año un mínimo en la tasa del 1%.

"Ojala que lo más pronto posible lleguemos a tasas del 1%, porque estamos yendo hacia una recesión. Ahora lo que está pasando es que se están creando condiciones para que tengamos un efecto más neutro y una actividad más acorde con el potencial de nuestra economía", añadió Scapini.

Las bencinas de 93, 95 y 97 octanos subirán en promedio 4,3%, equivalente a cerca de $20, este jueves, ubicándose en torno a los $451, $473 y $501 por litro, respectivamente. De acuerdo a lo informado ayer por Enap, el diésel ciudad plus registrará un incremento de 1,2% ó de $5 situándose en $391; mientras que el kerosene trepará 1,3% ($4); el gas licuado, en 3,3% ($12); y el fuel oil Nº6, en 2,2%.

Las bencinas de 93, 95 y 97 octanos subirán en promedio 4,3%, equivalente a cerca de $20, este jueves, ubicándose en torno a los $451, $473 y $501 por litro, respectivamente. De acuerdo a lo informado ayer por Enap, el diésel ciudad plus registrará un incremento de 1,2% ó de $5 situándose en $391; mientras que el kerosene trepará 1,3% ($4); el gas licuado, en 3,3% ($12); y el fuel oil Nº6, en 2,2%.

La estatal explicó que el valor de la gasolina experimentará el fuerte repunte por la mayor demanda esperada, considerando que se enfrenta la temporada con bajos inventarios. En el caso del fuel oil Nº6, el avance respondería a la reducción del suministro de los países exportadores de la OPEP.

En tanto, Celfin Capital proyecta una alza gradual del impuesto específico a las gasolinas a partir de mayo, producto del mecanismo establecido en la rebaja transitoria decretada en marzo y septiembre del año pasado.

"Desde septiembre último que los precios promedio de 52 semanas superan los US$85, por lo que el gravamen ha sido de 3,5 UTM por metro cúbico. Hoy, el valor medio es de US$90 y con un precio spot cercano a US$40 bajará de los US$85 a partir de mediados de abril, elevando en $18 el tributo específico. Para los meses siguientes, el impuesto seguirá aumentando aproximadamente $18 por mes hasta llegar a $221 (alza total de $92 por litro)", lo que --advierte-- "tendrá un impacto de 0,6% en el IPC del ejercicio".

En tanto, parlamentarios del PPD y la DC han entregado sus propuestas para aplicar una rebaja al Impuesto al Valor Agregado de manera diferenciada, mientras que en la Alianza se inclinan por una reducción pareja. Desde el Gobierno la señal es clara: no se descartan nuevas herramientas, previa evaluación del paquete de estímulo fiscal.

En el escenario actual todas las propuestas para estimular la economía son bienvenidas. De hecho, el jueves pasado la propia Presidenta Michelle Bachelet dijo que de ser necesario el Gobierno implementará nuevas herramientas para hacer frente a la crisis internacional y ayudar a los grupos más vulnerables.

Si bien ayer el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo que no habrá nuevas medidas hasta ver el efecto de las que ya se implementaron, la posición de La Moneda es estudiar cada una de las alternativas, dónde barajar opciones tributarias no está descartado.

Así lo entiende el jefe de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana (DC) y miembro de la Comisión de Economía, Jorge Pizarro, quien reabrió una discusión -iniciada por el mismo partido el año pasado- respecto a la rebaja en uno o dos puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como una medida temporal para reactivar la economía al alivianar los presupuestos familiares. Aunque el parlamentario no desestimó un impacto en el equilibrio fiscal, recalcó que éstas se podrían realizar "escalonadas o diferenciadas".

Expertos divididos

Reinstalada la discusión, entre los economistas no hay acuerdo sobre los efectos de implementar una reducción transitoria al IVA. Para el decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás, Carlos Maqueira, esta iniciativa representa una potente señal para las personas. "El IVA efectivamente al que más castiga es a las clases con los ingresos más bajos. De hecho, existen estudios que muestran lo regresivo que es. Es decir, es un impuesto que realmente afecta a la gente de clase media y menos a la gente de ingresos altos. Por lo tanto, si se bajara en un 1% ó 2% sería una ayuda bastante potente", indicó el académico.

Por su parte, el director de estudios del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Tomás Flores, admite que reducir el IVA se traduce en un aumento del ingreso disponible, pero descarta la incidencia en el efecto económico. "Yo diría que en el caso de Chile no hay ninguna garantía que la rebaja del IVA impulse a la gente a comprar. De hecho, hay tal cautela en las personas que tratarían de ahorrarlo o cubrir las deudas, por lo tanto no existiría un efecto reactivador", explicó.

A juicio de Flores, llevar a cabo una propuesta diferenciada "no tiene ninguna garantía de que las personas que están siendo beneficiadas sean efectivamente las personas más modestas", añadió.

El académico de la Universidad de Santiago, Guillermo Patillo, concuerda en lo medular con Flores y sostiene que no es una medida adecuada para salir de la crisis.

"No me parece válido para intentar lo que está detrás de ella, es decir, la expansión de la demanda. El aumento del poder adquisitivo que produce la rebaja del IVA en una fracción no menor de la población probablemente no va ir al gasto, en este momento la herramienta más efectiva es la política monetaria", enfatizó.

Además, Patillo manifestó su preocupación al realizar la diferencia por el inminente aprovechamiento que podría generar en los actores del mercado.

"Diferenciarlo pone un segundo problema, pues abre la puerta a un proceso de distorsión del mercado aún mayor, que es la presión de algunos grupos para conseguir ventajas. Al final terminaríamos con una estructura de impuestos totalmente distorsionada y distorsionadora", señaló.

Si bien el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, no rechazó la iniciativa, enfatizó que "guardaría esa artillería pesada" para más adelante y así darles tiempo tanto a las políticas de estímulo fiscal como a las bajas a las tasas de interés. Con ello, planteó la necesidad de una alternativa que priorice la equidad.

"La mitad del beneficio del IVA va a favorecer al quintil más rico de la población, que es el que gasta la mitad de lo que se consume en Chile, entonces no es equitativo, podría ser que esa persona ahorre y lo que queremos es asegurar su gasto. La clase media y baja son los grupos que uno quisiera privilegiar en estos momentos más que el quintil más alto", concluyó.

Datos

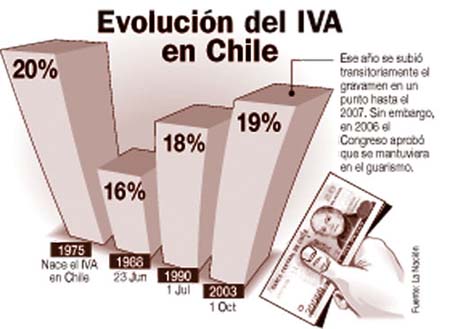

19% es el Impuesto al Valor Agregado que actualmente se cobra o se paga en Chile. Grava el consumo con una tasa única que se incorpora en cada etapa de la cadena de comercialización y distribución hasta que el bien es comprado por el consumidor final.

628 millones de dólares costará al fisco en 2009 la eliminación transitoria del Impuesto de Timbres y Estampillas, medida que comenzó a operar el 29 de enero pasado contemplada en el plan de estímulo fiscal.

1.400 millones de dólares dejaría de recaudar al año el fisco si se recorta el IVA en dos puntos.

Productos de primera necesidad

A la iniciativa del senador Jorge Pizarro se sumaron los parlamentarios del PPD, Laura Soto, Enrique Jaramillo y Jorge Tarud, quienes presentaron un proyecto para que el Gobierno estudie una rebaja diferenciada del gravamen según el tipo de producto, tal como en España, Francia e Italia. La propuesta pepedeísta consiste básicamente en disminuir el gravamen a los objetos de primera necesidad que constituyen la canasta básica, en cambio a los productos de lujo la idea es aumentar las tasas. En esta línea Laura Soto planteó que "es necesario darle un alivio al bolsillo, principalmente a los chilenos de menores ingresos, en productos tan importantes como el pan, el aceite o la leche".

Por el contrario, los parlamentarios de la Alianza se mostraron dispuestos sólo a una modificación pareja en la tributación. El pasado jueves, después de conocer el Imacec de enero que cayó 1,4%, el diputado UDI Julio Dittborn negó la necesidad de un nuevo paquete de medidas fiscales. "Chile está en una buena posición para enfrentar una recesión gracias a los ahorros que se han hecho en tiempos de vacas gordas. La gran duda es si hay que hacer más gasto fiscal o disminuir impuestos y nosotros en la Alianza preferiríamos disminuir impuestos (...) una rebaja del IVA de unos dos años en 1 ó 2 puntos podría ser una buena manera de impulsar el gasto privado y contrarrestar la recesión que pareciera vamos a vivir este año", planteó.

Las firmas locales, sobre todo las pequeñas y medianas, deben encadenarse más a las redes de producción global, pero es cierto que la crisis debilita esa estrategia.

Las firmas locales, sobre todo las pequeñas y medianas, deben encadenarse más a las redes de producción global, pero es cierto que la crisis debilita esa estrategia.

Las últimas noticias económicas en relación con la crisis global han dejado una gran perplejidad. Las teorías económicas más fundamentalistas basadas en un mercado sin mayores regulaciones ni contenciones se han desplomado. En todo el mundo industrializado y en países como Chile ocurre que los bancos se muestran extremadamente cautos y restrictivos en cuanto a canalizar el crédito hacia el sistema productivo.

Esto no hace sino sólo agudizar la crisis en ciernes que se avecina. La confirmación de que en 2008 el crecimiento de la economía chilena (3,5%) fue mucho más bajo que el esperado, y la reducción en la proyección del crecimiento en 2009, tanto por autoridades como por analistas del mercado (la media tiende a estar sesgada bajo el 2%), viene a confirmar la brusca desaceleración.

La "buena noticia" es que el Banco Central proyecta una inflación para el presente año convergiendo al rango meta (2%-4%), pero si no fuera por este derrumbe global, todavía estaría demostrando la política monetaria su ineficacia. En este contexto se anuncia una gran rebaja en las tasas de interés por parte del Banco Central, que le permitiría dar empujoncitos al crecimiento y a la creación de empleo.

Pero reconociendo que lo anterior es esencial, tengamos en consideración que no es suficiente. Las firmas locales, sobre todo las pequeñas y medianas, deben encadenarse más a las redes de producción global. Es cierto que la crisis actual debilita esta estrategia, pero los países del este asiático tuvieron resultados bastante mejores que los países latinoamericanos que implementaron una industrialización tardía en los '60 y '70.

La endogeneidad del crecimiento requiere anclar las capacidades locales, de modo que este impulso se transforme en un motor para el resto de las economías regionales y locales (la experiencia asiática está llena de ejemplos como éste). De esta forma se mejora la calidad del empleo, se potencian procesos más tecnológico-intensivos y se apropia un mayor excedente económico para las economías locales. Así el factor "salario-bajo" y la localización dejan de ser solamente la gran fuente de ventaja competitiva que posee la economía chilena.

Se requiere, por tanto, un aún mayor rol crediticio para combatir la reluctancia bancaria (la capitalización del BancoEstado va en la dirección correcta, así como la mayor cantidad de recursos a Fogape y Fogain), de modo de fortalecer los actuales clusters que anidan a pequeñas y medianas empresas. También mayores grados de capacidad empresarial (capacidad organizativa, visión adecuada del riesgo, etcétera) deberían ser parte de los llamados "activos regionales". Para esto es importante que el sistema educativo en todas sus esferas entregue la calidad en la educación que requiere una estrategia de desarrollo menos dependiente de las condiciones externas. Si bien éstas no se pueden aislar en términos de no afectar el empleo y la producción, sí se pueden suavizar con políticas públicas focalizadas. Éste es un trabajo-país de largo plazo.

Hemos visto como algunos sectores de la sociedad chilena han recibido con euforia la llegada del Gigante supermercadista norteamericano Wal-Mart. Claramente favorece la competencia en el corto plazo, abriendo paso a innovaciones en precios, logísticas y de redes, que probablemente serán imitadas por el resto de los actores que constituyen el mercado local. También impondrá reglas de eficiencia aún mayores a los proveedores y a la cadena de distribución. A su vez a los actores locales les impone un reto de proporciones: la capacidad de financiar precios más bajos provenientes de su fuerte estructura de capital-deuda, y de la gran dosis en tecnología que inyecta a todos sus procesos. Por tanto en el corto plazo no es concebible una "Estrategia de Acomodación", sino más bien una "Estrategia Desafiante" respecto a los operadores establecidos.

Hemos visto como algunos sectores de la sociedad chilena han recibido con euforia la llegada del Gigante supermercadista norteamericano Wal-Mart. Claramente favorece la competencia en el corto plazo, abriendo paso a innovaciones en precios, logísticas y de redes, que probablemente serán imitadas por el resto de los actores que constituyen el mercado local. También impondrá reglas de eficiencia aún mayores a los proveedores y a la cadena de distribución. A su vez a los actores locales les impone un reto de proporciones: la capacidad de financiar precios más bajos provenientes de su fuerte estructura de capital-deuda, y de la gran dosis en tecnología que inyecta a todos sus procesos. Por tanto en el corto plazo no es concebible una "Estrategia de Acomodación", sino más bien una "Estrategia Desafiante" respecto a los operadores establecidos.